昆布の王様『羅臼昆布』

『羅臼昆布』『利尻昆布』『日高昆布』、名前は聞いたことあっても、その違いを知る人は意外と少ないかもしれません。

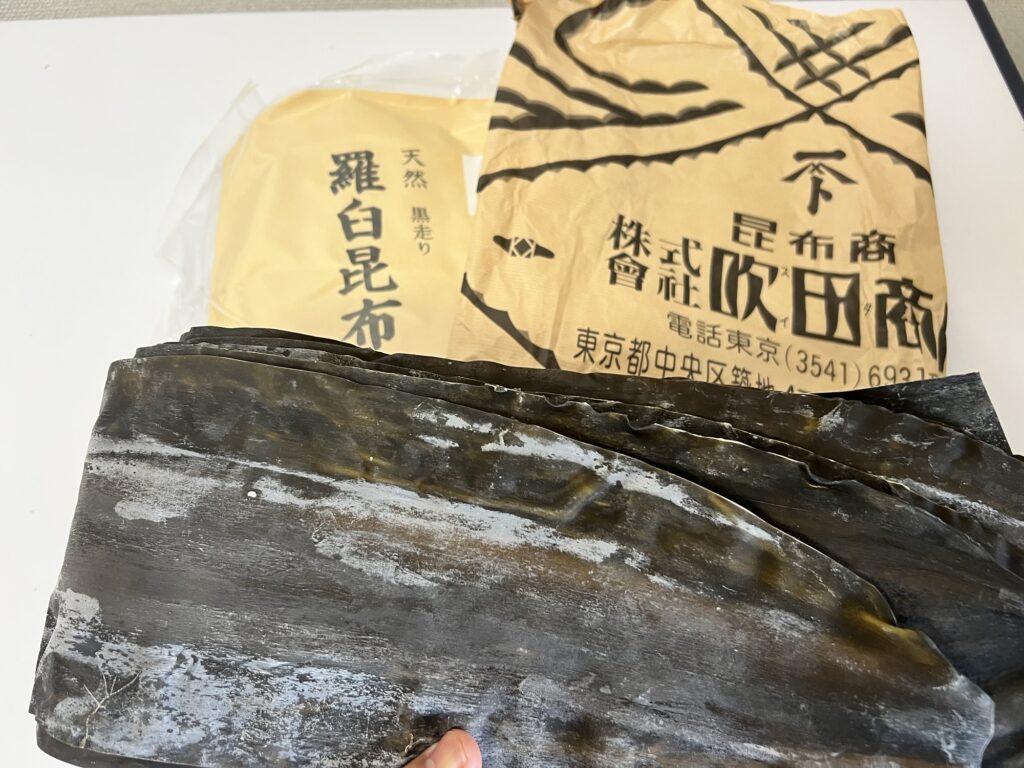

羅臼昆布は、出汁の出方、香り、そのまま食べたときの美味しさと、どれをとっても一級品で、昆布の王様と言われています。特に天然物は今や超のつく貴重品で、その価格からして最早料理用というより贈答用の扱いになっているくらい。

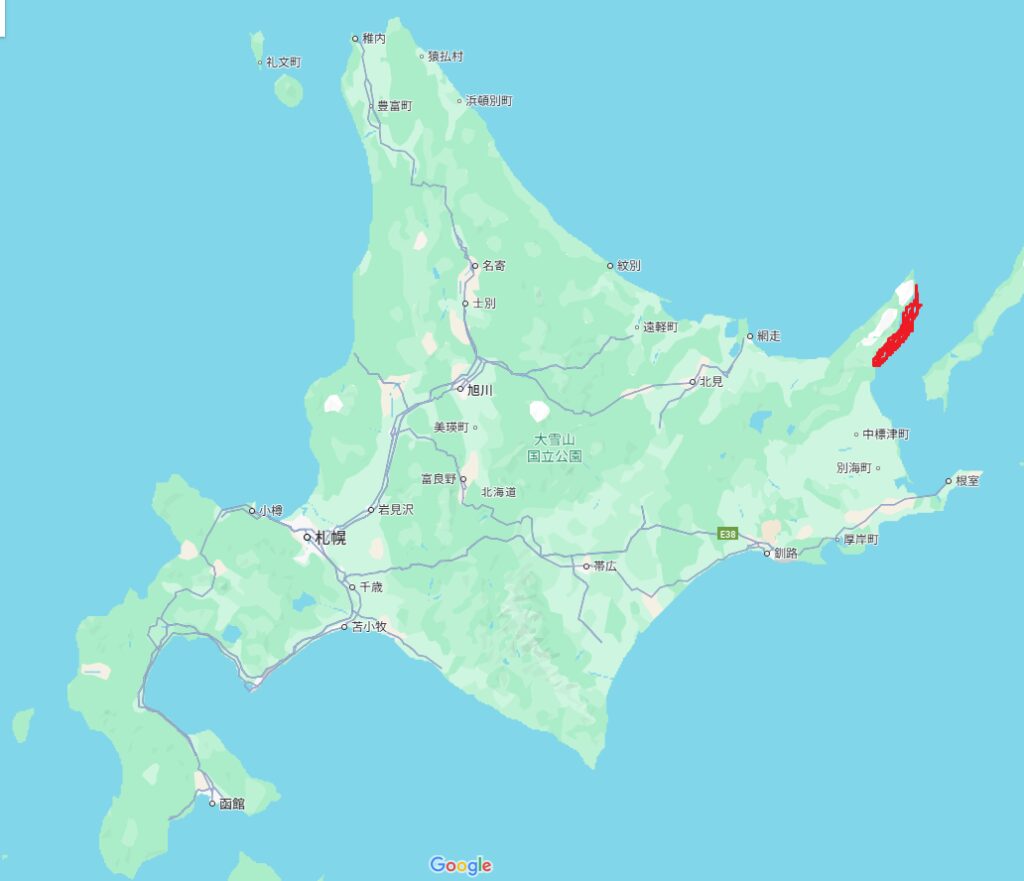

元々羅臼昆布は北海道のごく一部にしか育たない上、最近の海水温の問題もあって、羅臼町の専門店でも手に入らないほど。

「羅臼使ってます」って一言で知ってる人なら「ほほう。。」となるこの貴重品の生まれる現場を見に行ってまいりました。

バイクで羅臼へ

羅臼昆布を作っている浜を実際に見てみようとバイクで訪れたのは2025年7月19日。事前に漁協に問い合わせて見学の意向を伝えたのですが

「天候次第でやってないこともあるし、その日になってみないと何とも…。」

とやや乗り気じゃないお返事。羅臼に限らず、東京の小さな鮨屋のおやじがいきなり電話して、快く受けて下さることは実は多くないんです。

「誰かの紹介がないと受けないんですよ」というのも結構多い、コロナ以降特にそれは感じます。

それでも実際に現地に行ってみると皆さん結構フレンドリーにしてくださるのも事実で、今回もそれにかけて?みようと出かけたわけでした。迷惑そうならもちろんすぐに撤退、お仕事の邪魔だけはしないように気をつけなくてはなりません。

さて当日、朝4時に羅臼町の宿を出発して道道87号線を北上します。その日は朝から生憎の雨&濃霧。

お互いに「雨男!いい加減にしろ!」と言い合いながら慎重にバイクを進めます。知床半島の太平洋側を通るこの道は羅臼の街から25㎞ほど走った相泊地区で突如行き止まりとなり、そこから先はもう車で進むことはできません。

知床半島の本当の先端、知床岬にはここから徒歩で難所をいくつも超えて往復2日かけて行くことになります。本格的な山の経験者でないと命にかかわる非常に危険なルートだそう。勿論我々にそんな技術も装備も体力もないので行けません。

なので通常は観光船で海から行くのですが、今回はそこが目的ではないのでこれもパス。

雨は強弱を繰り返しながら降り続き、霧もしつこく横たわっています。

浜の人は止まらない

そんな悪天候の中でも、現地の人は当たり前のように作業していました。

バイクを進めると一定の間隔を置いて浜に点々と作業場が現れます。どれも鉄パイプとブルーシートで簡易的にテントのような雨除けを作り、屋根の下ではそれぞれ10人程が昆布の洗浄作業に追われていました。一見ミシンのような機械で昆布の表面をこすり、その後は人の手で力を込めて擦り洗いしていました。

「昆布の表面の汚れをきちんと落とさないと出汁に苦みが出ちゃうのさ。」

「昔は全部手作業だった。今は乾燥機もあるし大分楽になったけどさ、それでも羅臼の昆布は手間がかかるのさ。利尻(昆布)だとかは洗って干してお終いだけどさ、羅臼はそのあとわざと夜露にあでたり大変なんだよね。」

「これは養殖だもんさ、味は天然物がやっぱり旨いけど去年あだりからさっぱりとれねぇよね。」

「最近はいろんなものが値段が上がってさ、昆布だけじゃ生活はできないよね。」

皆さんが黙々と作業してる中で年配の漁師さんが手を止めてお話を聞かせてくれたのは嬉しかったです。一年のうちたった2か月だけの昆布漁の邪魔をしてはいけないと、お礼を言って早々に身を引きました。

「いやぁ大変な作業ですね」と佐々木くん。

「今日のあの昆布、製品になるまでまだ20行程くらいあるそうです。全体の量は乾燥で十分の一になっちゃうし、天候によっては出荷まで3か月掛かることもあって、それまでは全くのノーギャラだそうです」

「相変わらずの取材力だね、いつの間にそんな話しまで聞き出してたの?」

「まぁ実力というかセンスと言うか」

「それはいいけど雨止ませろよ雨男」

「それはそのままお返しします」

霧に沈む羅臼。快晴の海に浮かぶ国後島をイメージしてきたけど、そぼ降る雨と深い霧の中で黙々と作業する昆布漁師の背中を見ることができて、なんだかよかったなと思えたのも事実でした。

最果て感マックスの相泊漁港をバックに到着記念の写真を撮って次の目的地に向かいましょう。