積丹町でウニ漁の現状と取り組みを教えていただきました

2024年7月17日北海道上陸2日目

朝5:00函館を出発し長万部~岩内~余市を経て積丹町美国にある町役場を目指します。

鮨武のお客様のご縁で、積丹町水産技術指導員の、水鳥純雄さんにお話を聞かせていただきました。

役場に着くと農林水産課の松浦さんと水鳥さんに迎えていただきました。

案内いただいた庁舎内の部屋で、スライドと資料を使って積丹の海が抱える問題点やこれまでの取り組み、将来への展望などをとても丁寧に教えていただきました。

積丹を取りまく海は瀕死の状態

古くはニシン漁で栄え、特に夏のウニは「北海道の中でもトップクラス」との呼び声高い積丹町ですが

近年磯焼けが進み、ウニの漁獲量は低下の一途をたどってきました。

「磯焼け」とは海水温の上昇や栄養不足、海藻類の胞子不足などで、海底の海藻類がなくなり、砂漠のような状態になることです。下の写真がそれ。

「うわー、ウニがいっぱいいるー、おいしそ―!」

と思ったあなた、間違ってます。

海底にはウニを美味しくする昆布(積丹の海ではホソメコンブ=積丹のウニの美味しさの秘密とされている)どころか海草が全く見えません。つまりここにいるウニは食べ物がなくてスカスカと思われます。

これが磯焼け。

磯焼けするとちょっと生えた海草類をウニが競って食べちゃうので藻場が再生できないという悪循環に陥ってしまい、どうにも手に負えなくなってしまいます。

磯焼けの影響でウニの漁獲量はピーク時の三分の一に

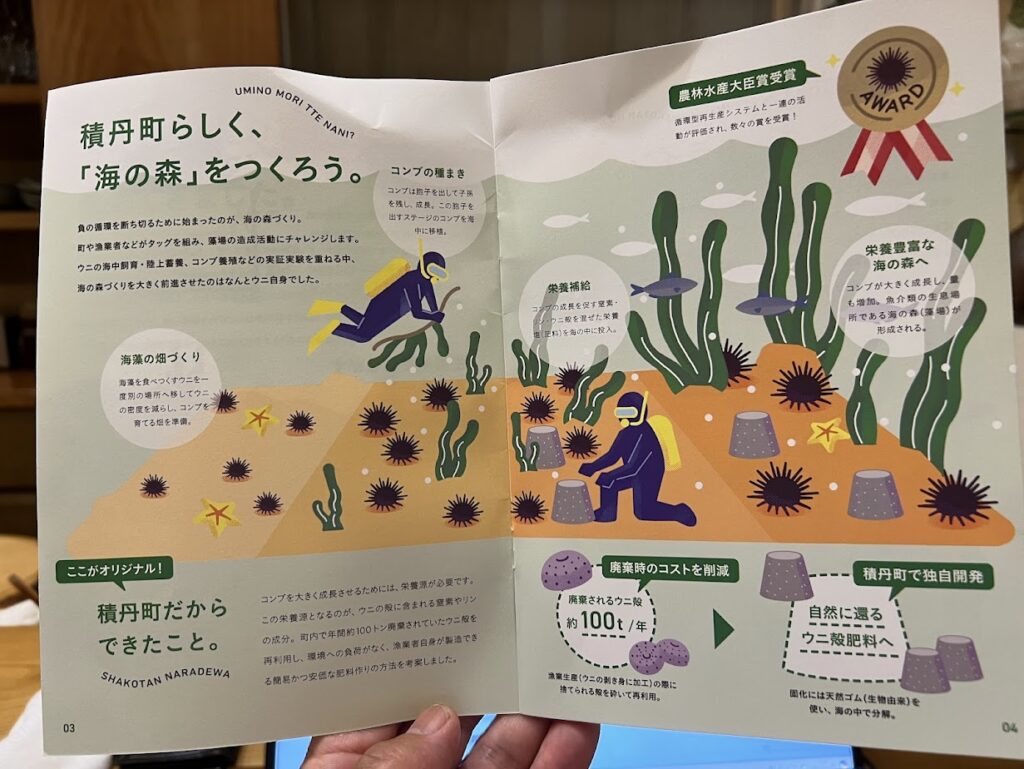

水鳥さんらと漁業者の方はまず、海の中に昆布の森を再生するにはどうしたら良いかを考えたのだそうです

「どうしたら海草、しかも積丹のウニの美味しさのカギとなるホソメコンブを増やせるか」

それには昆布が育つための栄養が必要です。

「積丹ブルーの海と言いますけど、栄養が少ないから透明だ、とも言えるわけです」

苦心の末にたどり着いたのは「今まで廃棄していたウニの殻」でした。

ウニの殻には昆布の成長を促すリンや窒素が含まれています。

水鳥さんらは、ウニの殻を細かく砕いて海水に溶けやすい天然ゴムと共に練り上げ昆布の肥料として海に設置し、ホソメコンブの苗木を植えました。

半年後、昆布は通常の3倍の成長を記録していたのだそうです。

淡々と語る水鳥さんですが、言葉には確かな力感を感じます。

水鳥さんの活動をまとめた動画が積丹町から配信されています。

動画の裏にある水鳥さんらのご苦労は画面からは分からないかもしれませんが

妙に「ここまで大変だった」感を出さないところにプロとしての意気地を感じますね私は。

磯焼けとの戦いが始まってから半世紀。尽きない課題に対する答えを漁業者自身が地道な努力で導き出し、日本初のコンブ増産技術「積丹方式」を確立しました。(積丹町の小冊子「UNI to UMI」より)

水鳥さんらが編み出した積丹方式は循環型生産システムと一連の活動が評価されて農林水産大臣賞ほか数々の賞を受賞しました。

今のところコンブの増産とウニの収量も少しずつ増えてきてはいます。

海が再生して凄いなと思いましたが水鳥さんの表情は晴れません。

問題はそう簡単に解決しない

「海水温は上昇を続けていまして、今後正常化する要素はどこにもないのです」

確かに今だけ結果が良くても今後ずっと回復基調で行くとは考えられないわけです。

「消費の最終段階にいる私たちができることはありますか?」

と尋ねると、少し間をおいて

「美味しい積丹のウニを是非沢山食べてください。そのうえで、生産の現場ではこんなに苦労を重ねてるんだなと知ってもらえたら、地元の漁師たちも喜びます」

とのお返事でした。

私たちに何ができるだろう

確かに私たち末端ができることは本当に限られたものしか見当たりません。

せめて今日知った積丹の皆さんの活動を、鮨武のお客様に知ってもらい

同時に私自身を含めて、日頃の消費活動をちょっとだけ見直すきっかけにしてもらえればと思いました。

水鳥さん、松浦さん、お忙しい中本当にありがとうございました。